最低賃金の政府目標は2020年代に1,500円まで引き上げ!2025年度最低賃金改定、中小企業への影響、補助金や助成金を活用した対策を診断士が解説

政府は、最低賃金を1,500円に引き上げる目標達成時期を従来の「2030年代半ば」から「2020年代」に前倒しする方針です。この記事では、最低賃金の推移と政策動向をもとに、2025年度最低賃金を予想します。また、最低賃金の引き上げが中小企業の経営に与える影響、補助金や助成金を活用した賃上げ対策をご紹介します。

1.2025年度最低賃金の予想

1-1.最低賃金目標1,500円の背景

2019年の参議院選挙にて各党が最低賃金の改革を公約に掲げるようになり、初めて最低賃金が政治の争点となりました。与党は「速やかに全国加重平均1,000円をめざす」という公約だったのに対し、野党は「全国一律の最賃制度の確立」「1,500円への引き上げ」を公約に掲げました。なぜ「全国一律1,500円」の目標が設定されるに至ったのでしょうか。

コロナ禍・ウクライナショックによる物価高騰等の中、2023年度の最低賃金改定は、過去最高となる41円(4.3%)の引き上げが決定されました。政府が掲げてきた「全国加重平均1,000円」に初めて到達し、1,004円となりました。

しかし、この1,004円には大きく二つの問題があると言われています。一つは、この金額ではフルタイムとして働いたとしても低水準であること、もう一つは最低賃金が地域別で設定されていることにより地域格差が生じていることです。

一般労働者の1ヶ月の総実労働時間は約160時間であり、最低賃金1,004円では月額16万円、年収192万円に過ぎません。全国労働組合総連合が実施している最低生計費調査によると、1人暮らしの若者が普通に暮らすためには、月額24~26万円が必要だという結果が出ています。これを時給換算すると、少なくとも1,500円が必要となることから、最低賃金目標1,500円は目標として妥当であることがわかります。

1-2.最低賃金の推移

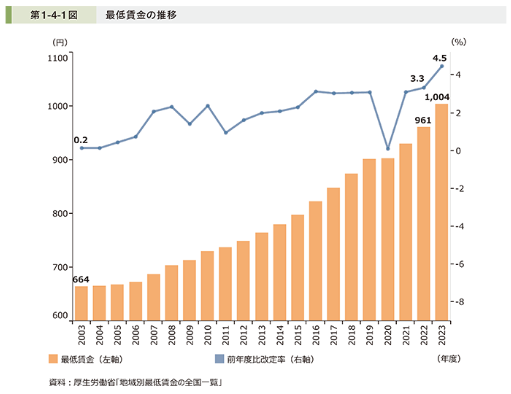

下図は中小企業庁が2023年度までの最低賃金の推移をまとめたものです。

2007年度から2015年度までは2%前後の引き上げ率で推移していましたが、2016年度以降は3%台となり(コロナ影響のあった2020年度を除く)、2023年度は4.5%と最低賃金の引き上げ幅は上昇傾向にあります。

出所:2024年度版中小企業白書

1-3.政策動向

石破政権は、2024年11月に閣議決定した総合経済対策にて、「適切な価格転嫁と生産性向上支援によって、最低賃金の引き上げを後押しし、2020 年代に全国平均 1,500 円という高い目標の達成に向け、たゆまぬ努力を継続する」方針を示しました。

また、2025年1月の施策方針演説においても、物価高に負けない賃上げの定着に決意を示しました。

しかし、2020 年代に全国平均 1,500 円を実現するには年平均7%程度の引き上げが必要となり、過去10年の引き上げ率約3%に対して、大幅な引き上げが必要となります。そのため。2024年11月の閣議決定に先立ち、東京商工会議所は「物価高騰の中、最低賃金はこの2年間で全国加重平均94円の大幅な引き上げとなり、影響を受ける中小企業の割合も高まっている。今後さらに大幅な引き上げが続けば、中小企業の経営や雇用、地域経済への影響が強く懸念される」等の会頭コメントを公表する等、経済界からは反発の声があがっています。

1-4. 2025年度最低賃金引き上げ幅予想

経済界からの反発もある中、政府目標の達成時期の前倒しが可能かは不透明です。少数政党である石破政権が2025年に最低賃金を大幅に引き上げることは困難でしょう。

しかしながら、労働組合の中央組織・連合の芳野友子会長が「今年の春闘は、賃上げの流れを定着させ、その裾野を中小企業や労働組合のない職場まで広げることが最大のミッションだ」述べる等、中小企業の賃上げ実現には大きな期待が寄せられています。

そのような中、2025年度の最低賃金引き上げ幅は、過去最高の引き上げ幅となった2024年度の前年度比51円(5.1%)アップから大きく下がることはないと予想できます。今後は、少なくとも5%程度の最低賃金引き上げ行われる前提で、経営計画を検討する必要があるでしょう。

2.最低賃金引き上げが中小企業の経営に与える影響

厚生労働省「令和6年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第2回)」では、2023年度に最低賃金が1,004円に引き上げられた際、改正後の最低賃金額を下回ることになる労働者の割合である影響率が21.6%と、2020年度の4.7%に比べて大幅に増加したことが示されています。

参考:「地域別最低賃金額、未満率及び影響率」(令和6年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第2回)資料)https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001273093.pdf

最低賃金の引き上げ幅が上昇した影響で、賃上げを行う必要のある労働者層が増加していることから、雇用の大部分を占める中小企業・小規模事業者において賃上げ対策の重要性が高まっていることがわかります。

特に、宿泊・飲食業、卸売・小売業、生活関連サービス業・娯楽業及びその他サービス業といった消費者に最も近い業種では、最低賃金で働く比率が高いことがわかっています。

この4つの業種を中心に、最低賃金で働く比率が高い中小企業では、今後の最低賃金額改定により、毎年賃上げが必要となり、人件費増加に直結することが想定されます。

人件費増加は、上述の業種等、販管費に占める人件費割合が高い中小企業に顕著に表れます。

最低賃金は、毎年10月に改定されますので、今のうちに、経営計画に与える影響を検討し、対策を講じる必要があります。

3.補助金や助成金を活用した賃上げ対策

3-1.補助金・助成金の活用

賃上げ対策としては、後述のように価格転嫁・生産性の向上が大きな柱となります。

しかし、このような対策は中小企業が独力で行うには難しいことが想定されます。

そのため、厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金の引き上げにより、影響を受ける中小企業に対する支援を実施しています。賃上げ対策として利用できる補助金や助成金には以下のようなものがあります。

業務改善助成金:

事業場内で最も低い時間給(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等(機械設備の導入、人材育成・教育訓練や国家資格者によるコンサルティング)を行う中小企業・小規模事業者に、その設備投資等に要した費用の一部を助成する制度

キャリアアップ助成金:

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、賃金引き上げ等の処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進 補助金:

生産性向上に資する革新的な製品・サービス開発、生産プロセス等の省力化を行う中小企業・小規模事業者等の設備投資等の経費の一部を支援する制度

中小企業省力化投資補助金:

人手不足に悩む中小企業等のため、省力化投資に関して、カタログから選ぶような汎用製品の導入について、 即効性ある支援を行う制度

3-2.中小企業の賃上げ対策取り組み状況

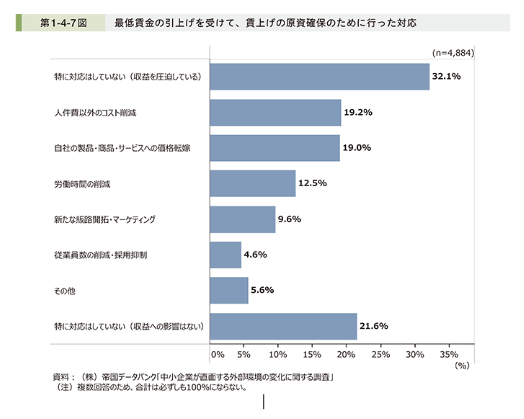

次に、中小企業がどのように賃上げ対策に取り組んでいるかをご紹介します。下図は中小企業庁が最低賃金の引き上げを受けて、賃上げの原資確保のために行った中小企業の取り組みをまとめものです。具体的な取組として「人件費以外のコスト削減」や「自社の製品・商品・サービスへの価格転嫁」が多く挙げられている一方で、「特に対応はしていない(収益を圧迫している)」と回答した企業が最も多いことが分かります。人材採用強化や定着率向上のために賃上げの必要性を迫られる状況にありながら、その原資確保に苦慮している企業が多く存在しています。

出所:2024年度版中小企業白書

3-3.中小企業が取るべき対策

最低賃金の上昇は、直接的に人件費増加につながり、利益率を圧迫します。中小企業が取るべき対策は、まずは価格転嫁と生産性向上です。価格転嫁と生産性向上により、計画的な賃上げを実現し、他社との差別化や優秀な人材確保を目指しましょう。

3-3-1. 価格転嫁

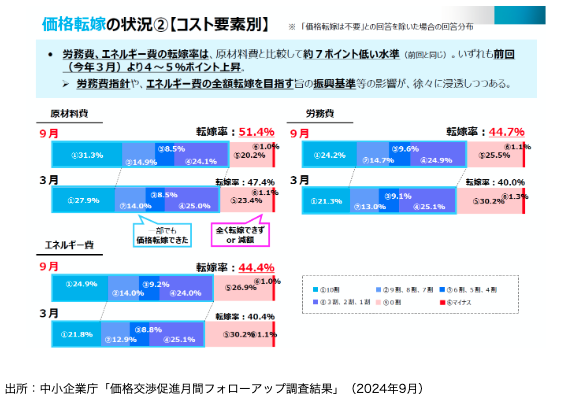

下図は中小企業庁がコスト要素別の価格転嫁状況を2024年3月と9月の比較を行ったものです。人件費(労務費)の転嫁率は原材料費と比較して低い水準ですが、改善傾向にあることが分かります。昨年調査(2023年9月)の段階では労務費の転嫁率は36.7%でしたので大きく改善しています。価格交渉が可能な取引環境が醸成されつつありますので、「製品やサービスの原価の把握」「価格変動データの収集」等の事前準備のうえ、定期的な取引価格の見直しに取り組みましょう。適正な価格転嫁は、自社が事業を継続し、継続的に顧客への供給責任を果たすためにも重要です。

3-3-2. 生産性の向上

賃上げ継続に向けた価格転嫁力改善への最重要課題は「生産性向上」です。東京商工リサーチ「2024年度賃上げに関するアンケート調査」によると、賃上げに必要なこととして「製品・サービス単価の値上げ」「製品・サービスの受注拡大」に次いで、「従業員教育による生産性向上」「設備投資による生産性向上」が挙げられています。

業務の合理化・効率化を通じて生産性向上を図ることは、取引先との価格交渉の円滑化にもつながります。生産性向上には、業務プロセスの改善、従業員のスキルアップ、新たな付加価値の創出や設備投資等、様々な取り組みが考えられます。まずは自社の強みや弱みを把握し、どの分野で改善の余地があるのかを分析することが重要です。

参考:東京商工リサーチ「2024年度賃上げに関するアンケート調査」

https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198389_1527.html

まとめ

石破政権は、最低賃金を1,500円に引き上げる政府目標の達成時期を従来の「2030年代半ば」から「2020年代」に前倒しする方針です。経済界からの反発もあり、具体的な時期や金額については今後、様々な議論が行われるものと予想されます。しかし、賃金が伸び悩んでいた時代から、持続的に賃金が上昇する時代に突入したのは間違いありません。

賃上げは中小企業の経営を圧迫する重要な経営課題です。しかし、本記事にてご紹介した補助金や助成金を上手く活用し、価格転嫁や生産性向上に計画的に対策を講じ、取り組むことで、他社との差別化や優秀な人材確保を図ることができます。この変化を企業成長のチャンスと捉えることもできます。中小企業診断士や社会保険労務士等の専門家は、価格転嫁や生産性向上に向けた取り組み方法のご提案、補助金や助成金の申請支援を行っています。是非ご相談ください。