中小企業が事業継続力強化計画(ジギョケイ)を認定取得する3つのメリット─診断士が分かりやすく解説

ジギョケイとは

「ジギョケイ」とは、「事業継続力強化計画」の略称です。

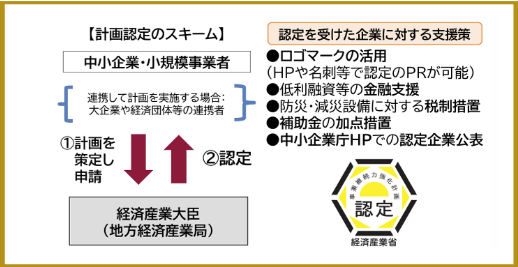

ジギョケイは、中小企業が災害に備えて、防災や減災の取り組みを、計画的に進めるための制度です。国が「中小企業強靱化法」に基づいて認定し、運用しています。

令和元年にジギョケイが始まって以来、令和6年12月末日時点で、全国で累計約73,000の事業者がジギョケイの認定を取得しています。

この記事では、「事業継続力強化計画」の目的や、計画作成の必要性が高まっている理由について説明します。また、計画を作成することで、補助金の審査で有利になったり、税制優遇を受けられたりするメリットについても紹介します。

1.ジギョケイ(事業継続力強化計画)とは

近年、自然災害やサイバー攻撃などのリスクが増え、多くの中小企業が影響を受けています。ジギョケイ(事業継続力強化計画)は、これらのリスクに備え、迅速な事業再開を可能にする国の認定制度です。簡単に作成できるため、多くの企業が活用可能です。

防災対策の強化に加え、補助金や税制優遇といったメリットも得られます。ジギョケイを活用し、企業の未来と地域経済の安定化に取り組んでみてはいかがでしょうか。

(1)ジギョケイの必要性が高まっている背景

近年、日本では地震や台風、大雨による洪水などの自然災害が頻発しています。その結果、多くの中小企業が被害を受けています。さらに、感染症の流行やサイバー攻撃などの災害以外のリスクも増え、企業の経営にも大きな影響を与えています。

グローバル化が進む中、多くの中小企業がサプライチェーンの一部として重要な役割を果たしています。そのため、事業の継続性が地域や国全体の経済に直結するケースが増えています。

こうした状況の中、事前に災害やリスクに備える「ジギョケイ」を導入することは、企業がリスクに強い体制をつくり、安定した経営を続けるために重要な手段といえます。ところが、多くの中小企業は資金や人材が不足しており、対策に手が回らないのが実情です。

このような状況を改善するため、ジギョケイ(事業継続力強化計画)は、国の認定制度として中小企業の防災・減災活動を後押ししています。

(2)ジギョケイの目的

ジギョケイの目的は、災害が発生した際に中小企業が迅速かつ効率的に事業を再開できる体制を整えることです。これにより、災害後の混乱を最小限に抑え、地域全体がスムーズに復旧へ向かう基盤を作ることを目指しています。

さらに、従業員やその家族の安全を確保することも重要な目的の一つです。その結果、ジギョケイによって従業員が安心して働ける環境を守ることができます。

また、ジギョケイの認定を受けた企業は、補助金の加点措置や税制上の優遇措置など、多くのメリットを受けられます。これらの特典は、企業の経営を安定させ、長く競争力を保つための支援になります。ジギョケイを通じて、中小企業が災害に対する備えを強化し、社会全体の安全性を高めることが期待されています。

ジギョケイはBCP(事業継続計画)と比べて簡単に作成できることが特徴です。そのため、災害対策のハードルを下げ、広く普及を目指しています。計画の作成には専門的な知識が必要ないため、多くの中小企業が手軽に取り組める仕組みが整っています。さらに、作成に必要な手引書やツールも充実しており、サポート体制が整っています。

この制度を活用することで、中小企業は防災対策をより効果的にするとともに、地域からの信頼も高めることができます。

2.ジギョケイで得られる3つのメリット

ジギョケイを取得することで、次の3つの面でメリットがあります。

(1)金融支援・税制優遇

●金融支援

日本政策金融公庫による低利融資

ジギョケイの認定を受けた事業者は、防災や減災のために自家発電設備や防水シャッターなどの設備を導入する際、必要な資金について日本政策金融公庫から低利融資を受けることができます。ただし、融資を利用するには別途日本政策金融公庫の審査が必要です。

1.貸付金利:設備資金について、基準利率から0.9%引下げ

(運転資金については基準利率)

※信用リスク・貸付期間などに応じて所定の利率が適用されます。

2.貸付限度額:中小企業事業:7億2,000万円

※設備資金において、0.9%の引下げが適用となるのは、貸付限度額のうち4億円までです。

3.貸付期間:設備資金20年以内、長期運転資金7年以内

(据置期間2年以内)

この他の金融支援につては、中小機構が説明している「事業継続力強化計画認定制度の概要」をご参照ください。(tebiki_gaiyo.pdf)

●税制

中小企業防災・減災設備投資促進税制

中小企業防災・減災投資促進税制(特定事業継続力強化設備等の特別償却)では、ジギョケイの認定を受けた中小企業が特定の設備を取得して事業に使用した場合、特別償却として18%(令和7年4月1日以降は16%)が適用されます。

具体的には、認定を受けた中小企業が、認定後1年以内に事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画に記載された対象設備を取得し、事業に供した場合にこの特例が適用されます。

設備を取得した年に償却額が大きくなることで経費が増え、設備投資をした年の税負担が減少し、資金繰りが安定する効果があります。ただし、長期的に償却できる額は同じであり、初年度の課税が将来に繰り延べられることになります。

なお、先日発表された令和7年度(2025年度)税制改正において、本制度の2年間の延長が決まりました。これは、昨年の能登半島地震をはじめとする自然災害が全国で多発している中で、中小企業の防災・減災能力強化の重要性が一層高まっていることを受けた措置と考えられます。

https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseipointo2025.pdf

適用対象者や適用対象期間、対象設備、また、適用手続きについては、中小企業基盤整備機構が提供している「事業継続力強化計画認定制度の概要」をご参照ください。https://kyoujinnka.smrj.go.jp/assets/img/guidance/certification_system/gaiyou.pdf?240412

(2)補助金の加点措置

補助金の加点をきっかに、ジギョケイに取り組む事業者もいらっしゃるとい思います。ジギョケイの認定を受けると、ものづくり補助金やIT導入補助金(セキュリティ対策推進枠)、また事業再構築補助金(サプライチェーン型強靭化枠)など、さまざまな事業において加点措置を受けることが出来ます。

なお、令和7年の1月30日に公開された「中小企業省力化投資補助金」においても、

ジギョケイが加点項目として追加され、対象が拡大されています。

※中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領に29ページ下段を参照

https://shoryokuka.smrj.go.jp/assets/pdf/application_guidelines_ippan.pdf

さらに、被災した場合における復旧等の費用を補助する予算事業の申請の際には、ジギョケイの認定が求められることがあります。

●加点措置を受けられる事業

詳細は各種予算事業のHP等を御覧下さい

| 事業名 | 予算概要 | 補助率等 | 加点措置 |

| <新規追加>

中小企業省力化投資補助金 |

中小企業等が売上拡大や生産性向上を後押しするため、 IoT・ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品の導入を支援 |

補助率:中小企業1/2、小規模・再生 2/3

補助上限;補助金額1,500万円までは1/2 もしくは2/3。 補助金額1,500万円を超える部分は1/3。 |

加点 |

| ものづくり 補助金 | 中小企業等が革新的なサービス 開発・試作品開発・ 生産プロセスの改善 を行うための設備投 資等を支援 | 補助率:1/2又は2/3

補助上限; 750万円~5,000万円 ※1 |

加点 |

| 事業再構築 補助金 (サプライチェー ン型強靱化枠) | 海外で製造する部品の国内回帰を進め、国内サプライチェーンの強化に取り組む中小企業を支援 | 補助率:中堅企業1/3 中小企業1/2 補助上限;最大5億円(建物費を含まない場合 は3億円) | 加点 |

| IT導入補助金 (セキュリティ対 策推進枠) | 中小企業がサイバー攻撃被害による生産性低下を防ぐためにサイバーセキュリティ対策を強化するITツールの導入を支援 | 補助率:1/2以内 補助額;5 ~ 100 万円 | 加点 |

| 事業承継・ 引継ぎ補助金 (経営革新事業・ 専門家活用事業) | 事業承継を契機に新しい取り組みを行う中小企業や、事業再編・事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業を支援 | <経営革新事業> 補助率:2/3又は1/2

補助上限;600万円以内 ※2 <専門家活用事業> 補助率:2/3又は1/2 補助上限:600万円以内 |

加点 |

| 地方公共団体 による小規模 事業者支援推進事業費補助 金(災害活用) | 被災小規模事業者

等の設備の復旧等に 要する経費を補助 |

補助率:3/4以内で自治 体が設定

補助上限;自治体が設定 |

必須要件 (補助金申請 の際に必須) |

| グループ補助金/なりわい再 建支援補助金 | 被災事業者等の 設備復旧等の費用を 補助 | 補助率:3/4、定額 補助上限;15億円以内 | 必須要件 (補助金申請 の際に必須) |

※1:補助上限や補助率は申 請枠・類型や従業員数等 によって異なる。

※2:一定の賃上げを実施する場合は補助上限を800 万円に引き上げ

(3)認定のロゴマークの利用や中小企業庁のHPへの掲載

ジギョケイの認定を取得することで、認定ロゴマークを自社のHPや名刺などに使用でき、中小企業庁のウェブサイトに認定企業として紹介されるなど、マーケティング面でのメリットが期待できます。

具体的には以下のような効果が考えられます。

1.信頼性と企業イメージの向上:

自社のHPや名刺に認定ロゴマークを使用し、中小企業庁のHPに紹介されることで、企業の信頼性と社会的信用度が向上します。災害対策や事業継続力をアピールでき、取引先やパートナー企業との関係強化にもつながります。

2. 競争優位性の確保と顧客獲得の促進:

認定を受けていることをマーケティングに活用することで、競合他社との差別化が図れ、特に災害対策を重視する業界で有利になります。また、認定ロゴを広告やウェブサイトに掲載することで、災害対策に関心が高い顧客層の獲得が促進されます。

3. 従業員の士気向上:

認定を受けることで、従業員は企業の災害対策への取り組みを実感し、自社への誇りやロイヤリティが高まります。この結果、業務効率や生産性の向上が期待でき、企業全体のモチベーションアップにもつながります。

●令和6年度 認定ロゴマーク

●「事業継続力強化計画」 認定事業者一覧

中小企業庁のHPをご参照ください。

なお、認定事業者一覧は、事業継続力強化計画は最大3年の実施期間であるため、今年度分と過去3年度分のみ掲載されています。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/list.html

まとめ

本記事では、ジギョケイの必要性が高まる背景や目的、認定取得によるメリットについて解説しました。自然災害やリスクは予測できないため、事前の備えとしてジギョケイを活用することで、災害時の防災・減災対策を強化できます。

また、ジギョケイは比較的簡単に計画を作成できるため、多くの中小企業にとって実践しやすい選択肢となっています。今こそ、事業継続のために取り組んでみてはいかがでしょうか。